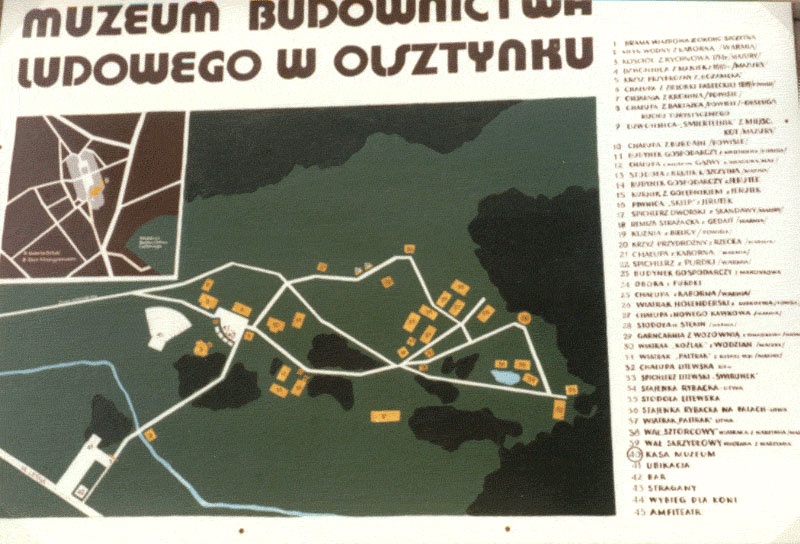

Im Skansenmuseum im Amlingtal am Stadtrand von Hohenstein gibt es originale und nachgebauteBauernhäuser, Gasthäuser, Kirchen, Windmühlen und Scheunen aus ganz Ostpreußen zu sehen.

Freilichtmuseen dieser Art entstanden zum Ende des 19. Jhs. in Skandinavien. Das schwedische Freilichtmuseum “Skansen” in Stockholm, gegründet 1891 von dem Schweden Artur Hazelius,, war der Ausgangspunkt für alle anderen europäischen Freilichtmuseen und deren Vorbild. Das erste zentrale Freilichtmuseum Dänemarks wurde 1901 in Lyngby bei Kopenhagen und das der Niederlande 1912 in Arnheim gebaut. Königsberg bekam ein solches Museum zwischen 1909 und 1913, als man in der Freigrabenschlucht am Rande des Tiergartens typische dörfliche Häuser nachbaute. Initiator des Museums war der ostpreußische Provinzialkonservator Prof. Dr. Richard Dethlefsen (1864 – 1944) aus Nordschleswig. Die Ausstellung umfasste seinerzeit 20 oder 26 Gebäude, heute sind es mehr als vierzig. Von diesen ersten Gebäuden sind heute noch 12 vorhanden.[1]

Da der Platz für das Museum in Königsberg begrenzt war, beschränkte man sich auf typische Bauernhäuser aus dem Oberland und dem Ermland ohne die dazugehörigen Wirtschaftsgebäude, nahm eine oberländische Holzkirche, ein vollständiges Gehöft aus der Memelniederung und ein Fischergehöft aus Gilge mit dazu. 1938 zog man von Königsberg nach Hohenstein an das Flüsschen Amling um, um der Platznot zu entgehen und weil dort durch das Tannenbergdenkmal bereits ein Besuchermagnet vorhanden war. Aus dem ursprünglichen Bestand sind etliche Bauwerke auch heute noch zu sehen.

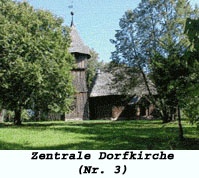

- Die zentrale Dorfkirche (Nr. 3) ist aus verschiedenen Werken zusammengefügt: der Holzturm stammt aus Manki – Manchengut und das Kirchenschiff ist eine Nachbau der Kirche aus Rychnowo – Reichenau, deren Vorbild 1714 errichtet worden war . Der originale Turm entstand 1685, wobei die Wetterfahne mit der Jahreszahl 1911 auf das Datum der Einweihung in Königsberg hinweist. Der im Innern ausgestellte Flügelaltar mit Bildern von Christus und den Evangelisten stand einst in der 1894 abgebrochenen Kirche von Groß Rosinsko/Groß Rosen, Krs. Pisz – Johannisburg, was auf der Rückseite des einen Flügels erkennbar ist. Ein Weihwasserbecken aus Granit, 14. Jh., stammt aus der Dorfkirche von Furmanowo – Klein Dexen, Krs. Preußisch-Eylau, heute russisch. Als dieses Gebiet 1935 in einen Truppenübungsplatz einbezogen wurde, gab man die Kirche auf und verlagerte die Ausstattung in einen Neubau. Die Ruinenreste der alten Kirche wurden in den 1980er Jahren beseitigt, die vom Hamburger Glockenfriedhof gerettete Glocke läutet jedoch seit 1952 in der Kreuzkirche in Nordhorn

- Gegenüber der Kirche steht das 1967 hierher versetzte einfache Vorlaubenhaus aus Zielonka Paslecka – Grünhagen (Nr. 6) aus dem Gebiet von Pasleka – Pr. Holland, das 1819 gebaut wurde

- Paltrockmühle aus Schönfließ (Nr. 31)

- Windmühle aus Alt Bestendorf (Nr. 26)

- Windmühle aus Wodniany – Wodigehnen (Kr. Mohrungen) (Nr. 30)

- Wassermühle aus Kalnorno – Kalborn, Krs. Allenstein (Nr. 2)

- Giebellaubenhaus aus Gazwa – Gansen (Nr. 12)

- Ecklaubenhaus aus Newego Kowkowo – Neu Kockendorf (Nr. 27)

- Scheune aus Kwietniewo – Königsblumenau (Nr. 11)

- Scheune aus Stekin – Stenkienen (Nr. 28)

- Scheunengebäude aus Jeruty – Klein Jerutten (Nr. 13 – 16)

- Bauernhaus aus Kalnorno – Kalborn (Nr. 25)

- Speicher aus Purdki – Purden (Nr. 22, 24)

Bereits im Königsberger Freilichtmuseum waren vertreten:

- Loggienhaus aus Bartazka – Bertung (Nr. 8)

- das oberländische Vorlaubenhaus aus Burdajn – Bordehnen (Nr. 10)

- das memelländische Bauerngehöft aus Pempen (Nr. 32)

- Schmiede aus Bielicy – Behlenhof (Nr. 19)

- Bockwindmühle aus Schönfließ

Als man 2007/08 einen Hügel auf dem Gelände des Freilichtmuseums Skansen untersuchte in der Erwartung, auf Reste einer prußischen Burg zu stoßen, fand man statt dessen Spuren einer über 3.000 Jahre alten Siedlung aus der Eisen- und Bronzezeit. Wenn die Untersuchungen an den neuen Funden abgeschlossen sind, will man entscheiden, ob man die Siedlung rekonstruieren will.

[1] Uwe Hahnkamp, Stockholm, Königsberg, Hohenstein, in Masurische Storchenpost, April 2017 (2018), S. 9/10